���^�ȃt�F���C�g�R�AFT-50-43�A�܂��͑����i�Ɋ������� ���g�`�Z�g�ёΉ���50�����^�[�����X�u���b�W�����܂�

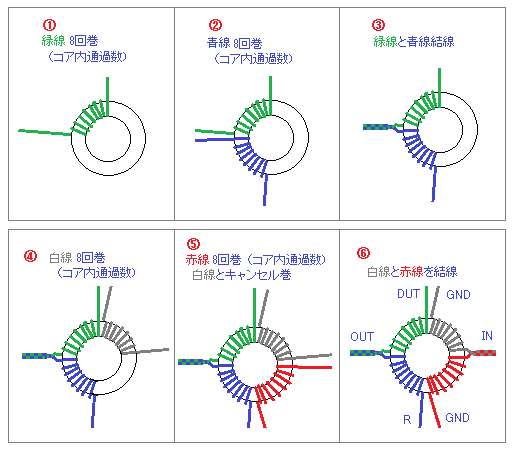

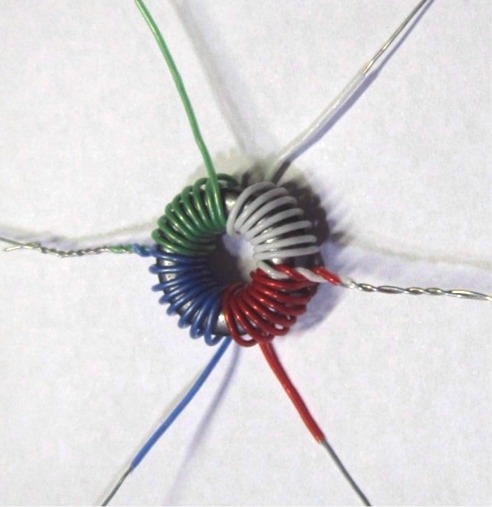

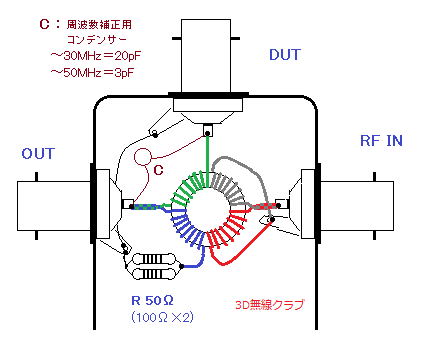

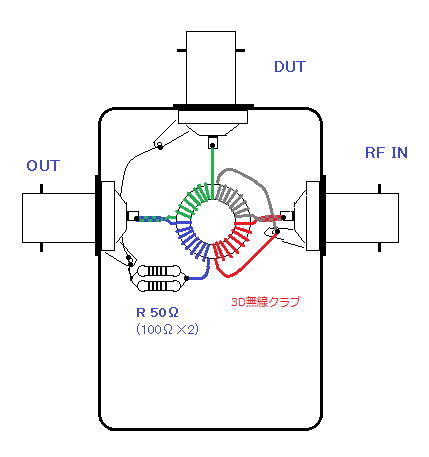

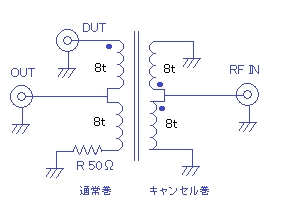

�\���}�̒ʂ�A�R�A�̊�������̂悤�ɁA�����č�����g�����X�������P�[�X�Ɏ��߂܂��AR

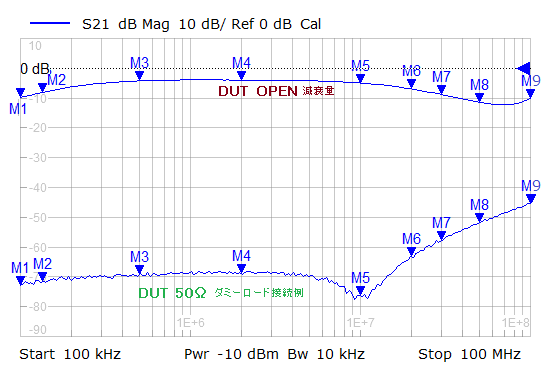

50���́A100���̒�R���Q�{����ɂȂ���50���̍�����R�ɂ��܂��@500KHz�`10MHz�͍������ł�(���^�[�����X50dB�ȏ�j�A�A�}�`���A�I�ɂ�100KHz�`50MHz�܂Ŏg�������ł�

RF IN�i���͒[�q�j�ɁA�r�r�f�i�W���M��������j��A�g���b�L���O�W�F�l���[�^�[�Ȃǂ̐M������ڑ����A

OUT�i�o�͒[�q�j�ɁA�X�y�N�g�����A�i���C�U�[�A��M�@�A���x�����[�^�[�Ȃǂ�ڑ����đ��肵�܂�

DUT�[�q�ɃA���e�i�A�t�B���^�[�Ȃǂ̔푪�蕨��ڑ����܂�

| Return Loss Bridge�@���i�\ |

| �t�F���C�g�R�A FT-50-43�@���͑����i---1 |

| 0.32mmETFE��------20cm�~4 |

| 100����R-----2 |

| BNC�^�ڐ����@BNC-BR----3 |

|

�����{�b�N�X�@TD4-6-3N----1 (40�~27�~60mm) |